【医師監修】ED(勃起不全・勃起障害)とは?原因・症状・改善法まで徹底解説

はじめに――ED(勃起不全・勃起障害)は単なる「年齢のせい」ではない

「なかなか勃起しない」「途中で萎える」「硬さが足りない」――こうした悩みは決して珍しくありません。edとは医学的に「Erectile Dysfunction(勃起不全・勃起障害)」の略称であり、日本人成人男性の約3人に1人が経験するごく身近な健康問題です。

かつては「インポテンツ」と呼ばれ、恥ずかしい・相談しにくいものとされてきました。しかし現在では中立的な医学用語としてed正式名称が定着し、治療法も確立しています。さらに注目すべきは、EDが心筋梗塞や脳卒中といった重大な生活習慣病の初期サインである場合があることです。

本記事では、「edとは何?」という基本から、ed原因、ed症状、診断や治療法、そしてed改善のための生活習慣までをわかりやすく解説します。EDを「恥ずかしい症状」ではなく「全身の健康状態を映すバロメーター」として正しく理解し、対応していきましょう。

第1章:ED(勃起不全・勃起障害)とは? 定義と基本知識

1.1 医学的な定義

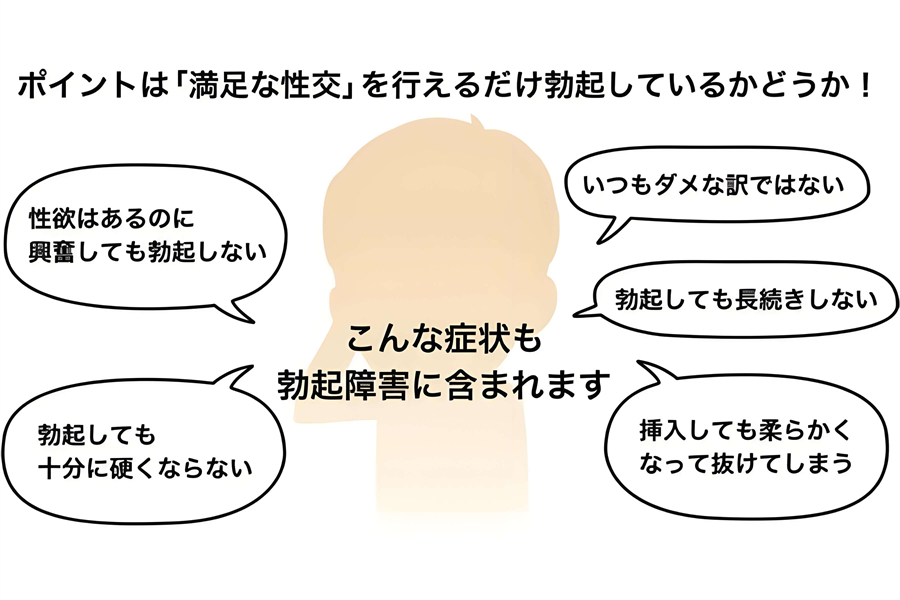

ED(勃起不全・勃起障害)(Erectile Dysfunction)とは、「満足な性交を行うために十分な勃起が得られない、または維持できない状態が持続、あるいは再発すること」と定義されます。つまり「全く勃起しない」だけでなく、以下のようなedの症状も含まれます。

-

勃起に時間がかかる

-

十分な硬さが得られず挿入が困難

-

性交中に維持できない(中折れ)

-

勃起の頻度が減少する

このように「edの意味は単なる不能ではなく、軽度から重度まで幅広い段階を含む概念」なのです。

1.2 有病率――どれくらいの人が悩んでいるのか?

日本では推定約1,800万人がEDに該当するとされます。年代別にみると:

-

40代:約20%(5人に1人)

-

50代:約40%(2.5人に1人)

-

60代:約60%(1.7人に1人)

さらに20〜30代でも約5%がEDを訴えており、加齢だけが原因ではありません。ストレスや肥満(肥満ed)など生活習慣が若年層EDの要因となっています。

1.3 「インポテンツ」という言葉からの変遷

以前は「インポテンツ」と呼ばれていましたが、この用語は差別的かつ範囲が広すぎるため、現在の医学では使用されていません。1995年には「日本インポテンス学会」が「日本性機能学会」に改称され、中立的な「ED」という呼称が国際的に標準化しました。

-

ed意味(英語ed意味):Erectile Dysfunction の略であり。

-

ed何の略:直訳すると「勃起機能障害」。

つまり、「インポテンツ」ではなく「ED」という言葉を使うことが、医学的にも社会的にも適切なのです。

第2章:ED(勃起不全・勃起障害)の原因と4つの分類

EDは単一の原因ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。一般的に ed原因 は次の4つに大別されます。ただし実際の臨床では、これらが重なり合った「混合性ED」が最も多いとされています。

2.1 器質性ED――身体的な要因

身体の構造や機能に異常がある場合に起こるEDです。

-

血管性ED

動脈硬化によって陰茎への血流が不足する「流入不全」や、血液を保持できない「流出不全」が原因。糖尿病・高血圧・脂質異常症・肥満など生活習慣病との関連が深く、肥満ed の典型例です。 -

神経性ED

脳から陰茎への神経伝達障害が原因。糖尿病性ニューロパチー、脊髄損傷、脳卒中、パーキンソン病などが代表的。 -

内分泌性ED

男性ホルモン(テストステロン)の低下によるもの。加齢男性性腺機能低下症(LOH症候群)に関連します。 -

その他の要因

睡眠時無呼吸症候群や長時間の自転車運転による会陰部の圧迫もリスク因子です。

2.2 心因性ED――精神的な要因

身体的な異常がなくても、精神的・心理的な要因でEDになる場合があります。これがいわゆる 心因性ed です。

-

原因:仕事や人間関係のストレス、パートナーとの関係不安、性的トラウマ、うつ病など。

-

特徴:自慰行為や朝勃ちがある場合でも性交時に勃起できないケースが多く、ed初期症状として現れやすい。

これは「気のせい」ではなく、脳と体が密接に関わる性機能障害のひとつです。

2.3 薬剤性ED――服薬による影響

治療薬の副作用によってEDが起こることがあります。

-

降圧薬(特にβ遮断薬や利尿薬)

-

抗うつ薬、抗精神病薬、睡眠薬

-

消化性潰瘍薬(H2ブロッカー)

-

抗コリン薬(花粉症薬や風邪薬にも含まれる)

「薬をやめれば治るのでは?」と思うかもしれませんが、自己判断で中止するのは危険です。必ず主治医と相談してください。

2.4 混合性ED――最も多いタイプ

器質的な要因に加え、心理的要因が重なるケースです。たとえば「動脈硬化による軽度の血流障害」に「また失敗するのでは」という不安が加わることでEDが悪化します。

このように、シリアス ed になりやすいのが混合性EDの特徴です。

第3章:ED(勃起不全・勃起障害)のセルフチェックと医療機関での診断

EDは誰にでも起こり得る問題です。そこでまず、自分の状態を把握することが重要です。「これはed症状なのか?」「単なる疲れなのか?」を判断するには、セルフチェックと医師の診断が欠かせません。

3.1 セルフチェックのポイント

以下のような状態が続いている場合、ed初期症状の可能性があります。

-

勃起までに時間がかかる

-

勃起が十分に硬くない

-

性交中に維持できない(中折れ)

-

勃起自体がほとんど起こらない

-

朝勃ちの頻度や硬さが減った

特に「朝勃ちの減少」は重要なサインであり、edとは何かを疑う際の判断材料になります。

3.2 IIEF-5(国際勃起機能スコア)

世界標準の自己評価法であり、5つの質問に答えるだけでEDの重症度がわかります。

-

合計点21点以下 → EDの可能性あり。

-

自宅でも簡単にチェック可能。

これにより、自分のedの意味を数値で客観的に知ることができます。

3.3 医療機関での診断フロー

セルフチェックで気になる結果が出たら、泌尿器科などの専門医を受診しましょう。医師は以下の手順で診断を行います。

-

問診

生活習慣や服薬歴、IIEFスコアなどを確認。 -

身体診察

陰茎の形態異常、前立腺肥大、神経学的所見を評価。 -

血液検査

血糖値・脂質・テストステロン値を測定し、生活習慣病やホルモン異常をチェック。 -

専門検査(必要に応じて)

-

夜間勃起測定(NPT):睡眠中の勃起を測定し、器質性か心因性edかを判定。

-

陰茎超音波検査:血流障害を確認。

-

精神医学的評価:うつ症状や性的トラウマの有無を確認。

-

第4章:ED(勃起不全・勃起障害)の治療法 ― 自分に合った選択肢を見つける

EDは決して「治らないもの」ではありません。正しい知識と適切なアプローチによって、多くのケースでed改善が可能です。ここでは代表的な治療法を紹介します。

4.1 生活習慣の改善と基礎疾患の治療

まず取り組むべきは、生活習慣の見直しです。糖尿病や高血圧、脂質異常症などの管理、禁煙、節酒、適度な運動は、EDの発症や悪化を防ぐだけでなく、心筋梗塞や脳卒中の予防にも直結します。

-

食生活改善(野菜・果物・亜鉛を含む食品を積極的に摂取)

-

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動

-

禁煙(タバコは血管を収縮させed原因の一つになる)

-

良質な睡眠とストレスマネジメント

これらを実践するだけでも、ed初期症状が改善することは少なくありません。

4.2 内服薬治療(第一選択薬:PDE5阻害薬)

ED治療の中心は、PDE5阻害薬と呼ばれる内服薬です。これらは性的刺激があった時にのみ作用し、陰茎の血流を改善します。

| 薬品名(一般名) | 特徴 | 効果発現時間 | 持続時間 | 食事の影響 |

|---|---|---|---|---|

| バイアグラ®(シルデナフィル) | 世界初のED治療薬。実績豊富 | 30〜60分 | 4〜5時間 | 高脂肪食で効果低下 |

| レビトラ®(バルデナフィル) | 即効性に優れる | 25〜30分 | 5〜10時間 | 少ない |

| シアリス®(タダラフィル) | 持続時間が長く「週末薬」と呼ばれる | 30分〜2時間 | 24〜36時間 | ほとんどなし |

効果は70〜80%とされ、適切に使えば高い改善効果が期待できます。

ただし、狭心症治療薬(硝酸剤)との併用は重篤な低血圧を引き起こすため厳禁です。

薬の効果や生活改善と並行して、無理のない方法で性的な満足感を取り戻す工夫も大切です。

XdollCityでは、リアルな質感とカスタマイズ性を備えた大人のパートナーを提供しており、安心して親密な時間を楽しむサポートが可能です。

4.3 その他の治療法

-

男性ホルモン補充療法

テストステロンが低下している場合に実施。 -

陰茎海綿体注射療法(ICI療法)

血管拡張剤を直接注射する方法。日本では未承認ですが欧米では一般的。 -

陰圧式勃起補助具(VCD)

機械的に陰茎を勃起状態に導く器具で、9割近くの人に効果あり。 -

心理療法・カウンセリング

心因性ed に有効で、特に若年層や初体験の失敗から来る不安に効果的。 -

漢方薬

柴胡加竜骨牡蛎湯など、精神的緊張を和らげる薬が補助的に使われることもあります。 -

手術療法

血管手術(血行再建術)や陰茎プロステーシス(人工勃起装置の埋め込み)が最終手段となります。有効率は高いですが、体への負担が大きいため慎重な判断が必要です。

4.4 健康保険の適用

2022年以降、日本では「勃起不全による男性不妊症」と診断された場合に、一部治療が保険適用となりました。これは多くの患者にとって経済的な支援となります。

第5章:ED(勃起不全・勃起障害)の予防と健康管理

EDは「発症してから治す」だけでなく、日頃の生活習慣によって予防することも可能です。実際に、予防の基本は全身の健康管理と直結しています。

YouTube動画 『【人生が変わる】ED(勃起不全)克服のために絶対すべきこと5選!』 では、医師の伊勢呂哲也先生(泌尿器科・消化器内科)が、ED予防と克服のために実践すべきポイントをわかりやすく解説しています。文章とあわせてご覧いただくと、より理解が深まります。

5.1 食事と栄養

-

抗酸化作用のある緑黄色野菜や果物を多く摂取する

-

亜鉛(牡蠣、ナッツなど)を意識的に取り入れる

-

玉ねぎやにんにくなど、一酸化窒素(NO)の産生を助ける食品を摂る

これらは血管機能を改善し、ed改善につながります。

5.2 運動習慣

ウォーキングやジョギングといった有酸素運動は血流を促進し、勃起機能の維持に有効です。筋トレによるテストステロン分泌促進もプラスに働きます。

5.3 禁煙・節酒

喫煙は血管を収縮させ、代表的なed原因になります。節度ある飲酒と禁煙は、ED予防の大前提です。

5.4 睡眠とストレス管理

良質な睡眠はホルモンバランスを整えます。また、ストレスは心因性edの大きな要因なので、趣味や運動で解消することが大切です。

5.5 定期健診

血糖値や血圧、コレステロール値を定期的に確認することで、糖尿病や高血圧を早期発見できます。これら生活習慣病はEDのリスクを大きく高めるため、検診は欠かせません。

偽造薬とサプリメントに注意

ネットで流通している安価なED治療薬の多くは偽造品であり、成分が不明、過剰、あるいは有害物質を含む場合があります。健康被害や死亡例も報告されており、決して利用すべきではありません。

また「強壮効果」をうたう健康食品にも違法な医薬品成分が混入しているケースがあり、ed意味を正しく理解するうえでも注意が必要です。

まとめ――ED(勃起不全・勃起障害)は恥ずかしい病気ではなく、健康のサイン

ED(ed正式名称:Erectile Dysfunction)は、単なる「加齢現象」ではなく、全身の健康を映し出す重要な指標です。ed初期症状を見逃さず、早期に医療機関へ相談することで、多くの場合改善可能です。

適切な治療と生活習慣の改善により、性生活の質を向上させるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の予防にもつながります。

EDは「恥ずかしい症状」ではなく、「健康を知らせるバロメーター」です。まずは一歩踏み出して、信頼できる医師に相談しましょう。

Q&A

Q1:ED(勃起不全・勃起障害)とはどういう意味ですか?

ED(勃起不全・勃起障害)とは「勃起機能の低下」を意味し、英語Erectile Dysfunctionの略です。性交時に十分な勃起が得られない、あるいは維持できない状態を指し、医学的には一般的な性機能障害のひとつとして扱われています。

Q2:ちんぽが立たなくなる原因は何ですか?

原因は加齢や糖尿病、肥満、高血圧、心疾患、喫煙、テストステロン低下など多岐にわたります。神経疾患や手術後の影響、睡眠時無呼吸症候群や薬の副作用も要因となり、複合的に作用してEDを引き起こすことがあります。

Q3:EDは治りますか?

EDは多くの男性が経験する症状ですが、適切な治療や生活習慣の改善によって改善可能です。薬物療法やカウンセリング、生活習慣の見直しを組み合わせることで、多くの場合は性機能を回復させ、性生活の質を取り戻すことができます。

Q4:女性のEDとは何ですか?

「妻だけED」とは、他の女性や刺激では勃起できるのに、配偶者との性行為でのみ勃起が困難になる状態を指します。心理的要因や夫婦関係の問題が関わることが多く、性機能障害の一種として理解されています。

Q5:勃つけど出ないのはなぜ?

勃起するが射精が難しい場合、肥満や喫煙などの生活習慣、緊張や不安などの心理的要因、さらには糖尿病や動脈硬化などの病気が関係していることがあります。血管・神経の障害や精神的要素が複合的に作用して症状が現れます。

Q6:ボッキしない病気は?

いわゆる「ボッキしない病気」とはED(勃起不全)を指します。性交に必要な勃起が得られない、または維持できない状態のことで、多くの男性が一生のうちに経験します。適切な診断と治療によって改善できる可能性が高い症状です。

免責事項: 本記事は情報提供を目的としており、医療行為の推奨を目的とするものではありません。具体的な症状や治療に関しては、必ず医師や専門家に直接ご相談ください。